Von Enten, Momenten und Monumenten

Leseprobe aus "Mit meinem Senf dazu"

(Siehe Rubrik "Bücher")Von ganz speziellen Enten ist hier die Rede. Da wäre zunächst der Citroën 2CV, genannt Döschwo, welcher in deutschen Landen aus nicht nachvollziehbaren Gründen den Spitznamen «Ente» erhielt. Vor dem Zweiten Weltkrieg, im Herbst 1935, hatte Pierre Boulanger, damals Patron von Citroën, eine Vision betreffend eines Autos für die Landbevölkerung, da 48% von Frankreich rurales Gebiet war: «Ein Auto, das zwei Bauern mit Stiefeln, fünfzig Kilo Kartoffeln oder ein Fass mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h transportieren kann und dabei drei Liter Benzin pro Hundert Kilometer verbraucht. Dieses Fahrzeug muss die schlechtesten Strassen befahren können und leicht genug sein, um von einem Fahranfänger problemlos gehandhabt zu werden. Der Komfort muss einwandfrei sein: Die auf der Ladefläche transportierten Eierkörbe müssen unversehrt ankommen. Seine Ästhetik ist mir egal.» Das waren die Vorgaben für das nachmalige Kult-Auto Citroën 2CV.

Bis 1937 wurden neunundvierzig Prototypen zusammengebaut. Ungefähr zweihundert erste Serienexemplare folgten kurz vor dem Krieg. Nur fünf haben überlebt. Die endgültige Silhouette der «Ente» ist 1947 eingefroren.

Am 27. Juli1990 lief der allerletzte Döschwo vom Band. Es war die fünfmillioneneinhundervierzehntausendneunhunderteinundsechzigste «Ente». Meine Beziehung zur Döschwo-Ente ist sozusagen etwas intim, denn anno 1973 fuhr ich währen den langen Semesterferien mit drei Studienkollegen in zwei solchen Fahrzeugen von Luzern nach Kathmandu und zurück. 26'000 Kilometer auf dem damals berühmten Hippie-Trail.

Bei der sogenannten Zeitungsente hingegen handelt es sich um eine Geschichte, die nicht stimmt. Es geht dabei um eine Geschichte oder Nachricht von etwas, das es nicht gibt oder das nicht passiert ist. In früheren Zeiten war es mehr als plausibel anzunehmen, dass der Journalist, der die Zeitungsente verfasst hat, sich irrte. Weiterlesen...

Aberglaube, Bauern- und Faustregeln

Hommage an Peter Bichsel (1935-2025)

Peter Bichsel hat mich mit seinen Kolumnen zum Schreiben animiert.In der kolumnenverrückten Schweiz waren Bichsels Kolumnen die einzigen, deren man nie überdrüssig wurde.

Und jetzt auch noch dies: Aberglaube sei biologisch sinnvoll und könne einen Überlebensvorteil darstellen, behauptet nicht etwa ein Esoterik-Guru, sondern Peter Brugger, Biologe und Professor für Verhaltensneurologie. Da wird man ja nicht nur als naturwissenschaftlich Geschulter sondern auch als Rationalist schon etwas neugierig.

Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache: Immer mal wieder ertappt man sich dabei von einem Aberglauben mitgerissen zu werden. Dann stellt sich relativ schnell ein unangenehmes Gefühl ein, weil man realisiert, dass sich dahinter ein irrationales unverständliches Phänomen versteckt. Es sind ja nicht alle Leute esoterisch veranlagt, so dass sie etwas Irrationales, Rätselhaftes bis Nebulöses zu begreifen vorgeben. Nur Eingeweihte können offenbar das alles verstehen, dessen praktischer Nutzen eher nur theoretischer Natur ist.

Seit jeher attribuieren die Menschen bestimmten Gegenständen oder Begebenheiten etwas Mystisches oder Transzendentales. Wie Tausende von Jahre alte Höhlenmalereien und Grabbeigaben suggerieren, haben sie allezeit an Spirituelles, Übersinnliches geglaubt.

Als Aberglaube wird jeder Glaube an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Personen und Dingen, welche die meisten als irrsinnig abtun, definiert.

Goethe soll einmal gesagt haben: «Aberglaube ist die Poesie des Lebens.»

Aberglaube ist der Glaube an das Übersinnliche. Er entstand Ende des Mittelalters in der christlichen Religion. Von der Kirche wurde er als unchristlich verurteilt. Mit der Diskriminierung des Aberglaubens wollte sich die geistliche Macht elegant reformatorische und sektiererische Einflüsse vom Leibe halten. Der Vorwurf des Aberglaubens richtete sich insbesondere gegen Kritiker der Kirche und Reformatoren ebenso wie gegen Naturwissenschaftler, die das Weltbild der Kirche in Frage stellten.

Der Glaube an nicht Erklärbares war im Mittelalter sehr ausgeprägt.Weiterlesen...

Cocerokratie oder Wir schnallen den Gürtel weiter

Leseprobe aus "Mit meinem Senf dazu"

(Siehe Rubrik "Bücher")Natürlich kennen Sie das wohl zur Zeit populärste und seit Jahren erfolgreichste Unterhaltungsgenre im Fernsehen. Es sind in der Tat nicht Krimi, auch nicht Quizshows oder Tiersendungen, sondern: Die Kochshows! Permanent wird in der Flimmerkiste gesotten, geschmort und gebraten. Man kann den Fernseher einstellen wann man will, rauf und runter zappen was das Zeug - gemeint ist die Fernsteuerung – hält, auf jedem x-beliebigen Sender findet man sich als Erstes in einer Studioküche wieder, wo in rekordverdächtigem Tempo Gemüse gehackt, in verschiedensten Pfannen Saucen gerührt und vor allem sehr viel geplaudert wird. Hier wird flambiert, blanchiert, tranchiert, es wird abgeschreckt und aufgedeckt, passiert und serviert.

Während Kochsendungen in früheren Jahren Können und Wissen vermittelt haben, so ist in den letzten Jahren ein Paradigmawechsel eingetreten. Mit der Kommerzialisierung des Fernsehens trat der belehrende Nutzwert zusehends in den Hintergrund, Entertainment wurde wichtiger. Plötzlich wurde an den Töpfen vor allem geschwatzt, getratscht, gequatscht, palavert und parliert. Kochsendungen wurden zu einem Art Subgenre der Talkshow.

Aber der Reihe nach.Weiterlesen...

Vorteile, Urteile und Vorurteile

Leseprobe aus "Mit meinem Senf dazu"

(Siehe Rubrik "Bücher")Nicht nur beim Tennisspiel ist es von Vorteil, wenn man Vorteil hat. Gute Karten hat auch, wer über Evolutionsvorteile verfügt. Die treibende Kraft hinter der Evolution ist der Wettbewerb. Die am besten angepassten Lebewesen überleben, die anderen gehen unter. Nach Charles Darwin bestimmen zwei Grundregeln den Sieger: die Mutation, also die permanente genetische Veränderung und die Selektion, die natürliche Auswahl der fittesten Kreaturen. Der Evolutionstheoretiker Martin Nowak ist allerdings der Überzeugung, dass eine dritte Kraft genauso lenkend eingreift, nämlich die Kooperation. Sie ist für ihn die „Architektin der Kreativität, die immer neue Geschöpfe hervorbrachte.“ Kooperation bedeutet evolutionsmässig gesehen einen riesigen Gewinn. Zwar kann ein einzelnes Individuum durchaus fitter sein als seine Mitkonkurrenten, aber wenn letztere zusammenarbeiten, dann bewältigen sie gemeinsam den Überlebenskampf besser. Wer also kooperiert, kommt weiter als jemand, der sich allein durchkämpft. Kooperation erhöht Effektivität und Schutz für die Gruppe. Auch Langlebigkeit, aufrechter Gang, lange Beine, Singen, Hyperaktivität und Monogamie bedeuten nach der Meinung einiger Theoretiker evolutionsmässig eine Überlegenheit. Einen Vorsprung gegenüber anderen wird auch noch folgenden Evolutionsvorteilen zugeschrieben: Dem Altruismus, der Handhabung des Feuers, der Fähigkeit Emotionen zu erkennen, die Wahrnehmung von Bitterkeit, der Speichel oder ein schlechter Charakter. Männer mit einem schlechten Charakter haben insofern einen Evolutionsvorteil, als fiese Jungs und Draufgänger die meisten und schönsten Frauen kriegen. Dies offenbar weil bei ihnen drei Charaktereigenschaften besonders ausgeprägt sind: eine grössere Selbstverliebtheit, eine grössere Gefühllosigkeit und ein stärkeres Bestreben, andere zu manipulieren und zu beherrschen. Die Entdeckung des Feuers - genauer genommen dessen kontrollierter Gebrauch - ermöglichte den Menschen das Kochen. Die Möglichkeit Nahrung kochen zu können, verlieh dem Homo sapiens einen enormen Evolutionsvorteil, denn die Menschen konnten so eine grössere Bandbreite von Nahrungsmitteln zu sich nehmen, sie sparten Zeit beim Essen – im Gegensatz zu den Schimpansen, die weiterhin stundelang auf ihrer Rohkost herumkauen mussten – und sie kamen mit kleineren Zähnen und kürzeren Därmen aus, was einer gewaltigen Energieeinsparung gleichkam.Weiterlesen...

Arschloch oder Die Malediktologie

Leseprobe aus "Mit meinem Senf dazu"

(Siehe Rubrik "Bücher")Es ist kaum zu glauben wie viele Arschlöcher auf der Welt herumlaufen, wenn man den wiederholten hunderttausenden Anschuldigungen Glauben schenken will. Ausser in Italien und Spanien, aber davon später. Noch kaumer zu glauben ist, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich wissenschaftlich mit Schimpfwörtern und dem Fluchen auseinandersetzen. Einer davon ist Daniel Gutzmann, Linguist und Dozent an der Universität Köln. Seine Wissenschaft der Malediktologie untersucht, wie Schimpfwörter funktionieren und weshalb im Deutschen so oft Fäkalwörter fallen wie in kaum einer anderen Sprache, zudem warum Fluchen gesund ist.

Schimpfwörter sind inzwischen so ubiquitär und auch inflationär, dass es nur logisch ist, dass sich Sprachwissenschaftler nun auch intensiv mit diesen und insbesondere mit Fäkalwörtern auseinandersetzen. Es scheint dies ein Zeichen der Zeit – und meiner Meinung nach eines der generellen Dekadenz – zu sein. Nicht nur Sprachwissenschaftler, nein auch Gehirnforscher beschäftigen sich mit dem Fluchen. Unter dem Titel «Fluchen Sie ruhig – das macht Sie stärker!» war vor kurzem ein Interview mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck zu lesen. Gemäss seiner Studien scheinen Schimpfworte einen psychologischen Nutzen zu haben, denn Menschen ertragen zum Beispiel körperliche Schmerzen besser, wenn sie fluchen. Der Grund dafür, so Beck, ist die Tatsache, dass das Gehirn schlecht zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Eine Handlung wie das Schimpfen führt dazu, dass man sich mehr auf das Fluchen konzentriere und das Gehirn von der unangenehmen Situation abgelenkt werde. Es müssen aber echte Schimpfwörter sein, nichts Künstliches, Verkopftes. Etwas, bei dem man emotional wirklich dabei ist. Dann fühle man sich nach dem Fluchen tatsächlich besser.Weiterlesen...

Selbstgespräche

Leseprobe aus "Mit meinem Senf dazu"

(Siehe Rubrik "Bücher")Jahrelang wurde jemand der Selbstgespräche führte, als senil abgestempelt. Das jagt mir Angst ein, denn wiederholt ertappe ich mich, wie ich «Warum geht das jetzt nicht?» oder «Wo habe ich den verdammten Schlüssel hingelegt?» vor mich hin murmle und sehe mich schon als sozial geächteter vor den Toren einer psychiatrischen Klinik stehen. Selbstgespräche, das machen doch nur Verrückte und Spinner!

Und nun dies: « Selbstgespräche helfen der Impulskontrolle, sie fördern die Konzentration und unterstützen die Planung von Handlungen.» Genau dieser Text war kürzlich in einer Tageszeitung zu lesen. Das hat mein Weltbild grundlegend verändert und mein Selbstwertgefühl schlagartig in die Stratosphäre katapultiert. Es ist einem neuen Zeitgeist und insbesondere der Psychologie - zu welcher ich eigentlich ein deutlich zwiespältiges Verhältnis habe- zu verdanken, dass den Selbstgesprächen ein neuer, durchaus positiver Stellenwert zugesprochen wird.Weiterlesen...

Die etwas andere Globalisierung

„Globalisierung“ sagte Robert D. Kaplan kürzlich in einem Interview, „ist nichts anderes als Containerschiffahrt.“ Das wieerum besagt nicht anderes, als dass Waren von Australien nach Amerika, von Amerika nach Europa, von Europa nach Afrika, von Afrika nach Asien und von Asien nach Australien verschifft werden. Meiner bescheidenen Meinung nach ist die kontinuierliche Intensivierung des Luftverkehrs mit den zunehmend fallenden Preisen und die damit verbundene rege interkontinentale Reisetätigkeit ebenfalls ein nicht zu vernachlässigender Faktor der Globalisierung, denn Globalisierung kann ja nicht nur als ökonomischer Faktor betrachtet werden. Ob die Globalisierung ein Segen oder ein Fluch ist, bleibt im Moment noch eine offene Frage. Weiterlesen...

Einkaufen

Schon bevor man den Laden betritt steht man vor der ersten Hürde: Soll ich lediglich einen Korb, einen Korb mit Rädern oder gar einen Einkaufswagen nehmen? Bei den meisten Internet-Versandläden heisst es auch „In den Einkaufswagen“ und nur selten „In den Einkaufskorb“, offenbar in der Annahme, dass ein Grosseinkauf stattfindet.

Wenn es eine Weltmeisterschaft im Einkaufen gäbe so könnte sich meine Frau problemlos bewerben.Weiterlesen...

Die Kraft der Symbole

Unter einem Symbol versteht man ein bildhaftes, anschauliches, wirkungsvolles Zeichen für einen Begriff oder Vorgang, oft ohne erkennbaren Zusammenhang mit diesem. Symbole, wie sie in Religion, Mythos oder Kunst vorkommen, lassen sich in ihrer Bedeutung oft nicht rein rational übersetzen oder interpretieren. Sie enthalten einen sogenannten Bedeutungsüberschuss.

Häufig verwendete Symbole sind etwa das Herz, stellvertretend für Liebe und Gesundheit, die Taube, welche für Frieden oder Liebe steht, der Baum, der Wachstum, Stabilität und ewiges Leben symbolisiert oder die Eule, die Weisheit und Intelligenz repräsentiert. Geläufig sind einem auch die unheilvollen Symbole Sense und Stundenglas. Sanduhren stehen für die Lebenszeit und damit auch die Sterblichkeit. Gläser - zum Beispiel kostbar verzierte Gläser, wie sie in Stillleben dargestellt werden - stehen einerseits für Luxus, andererseits versinnbildlicht die Klarheit des Glases Keuschheit. Weiterlesen...

Talkshows oder Wo sind die Salonnières?

Ein Salon war eine vom 17. bis ins 19. Jahrhundert verbreitete Form der Geselligkeit. Dabei handelte es sich vorwiegend um literarische Salons. Diese waren ein zumeist privater gesellschaftlicher Treffpunkt für Diskussionen, Gespräche und Lesungen. Daneben gab es auch künstlerische Salons unter anderem mit musikalischen Darbietungen aber auch politische und wissenschaftliche. Vor allem wohlhabende und gebildete Frauen, oft adeliger Herkunft, betätigten sich als Gastgeberinnen und wurden in dieser Eigenschaft Salonnière genannt. Die Gastgeber der bedeutendsten Salons waren nie die Mächtigen. Aber gerade diese Position gestattete ihnen, das zu bieten, was ein Salon bieten musste: ein neutraler Boden für die verschiedensten Hierarchiestufen, Professionen und Temperamente. Die Salonnière war in erster Linie Gastgeberin. Sie wählte die eingeladenen Gäste aus. Wenn nötig, das heisst wenn das Gespräch – das in diesen Salons keine ambitiöse oder gar feurige, geschweige denn auf Provokationen fussende Diskussion war - zu ersticken drohte, setzte sie mit einer feinen, nuancierten Frage oder Bemerkung das Räderwerk der Unterhaltung wieder in Gang. Sie war so etwas wie ein Katalysator, der eine chemische Reaktion in Gang setzt. Weiterlesen...

Die Kraft der Symbole

Unter einem Symbol versteht man ein bildhaftes, anschauliches, wirkungsvolles Zeichen für einen Begriff oder Vorgang, oft ohne erkennbaren Zusammenhang mit diesem. Symbole, wie sie in Religion, Mythos oder Kunst vorkommen, lassen sich in ihrer Bedeutung oft nicht rein rational übersetzen oder interpretieren. Sie enthalten einen sogenannten Bedeutungsüberschuss.

Häufig verwendete Symbole sind etwa das Herz, stellvertretend für Liebe und Gesundheit, die Taube, welche für Frieden oder Liebe steht, der Baum, der Wachstum, Stabilität und ewiges Leben symbolisiert oder die Eule, die Weisheit und Intelligenz repräsentiert. Geläufig sind einem auch die unheilvollen Symbole Sense und Stundenglas. Weiterlesen...

Die Opferrolle

Sie selbst wiederum nehmen sich ungezügelte Freiheiten heraus und erlauben

sich Dinge respektive Verhalten, für die andere Teile der Gesellschaft geächtet werden. Mittlerweile werden diese Vorteile geradezu penetrant und lauthals eingefordert.

Möglich macht all dies die sogernannte Opferrolle. Sie ist zur Zeit eine Paraderolle für alle, die sich vom Normalen, vom sogenannten Mainstream abheben wollen.Weiterlesen...

Hohe Zeit für Deklinologen

Häppchenkultur oder Wie Twitter (resp. X)zu Literatur wurde

Neueren Datums sind die Trash-Kultur, die Verschweigenskultur, die Betroffenheitskultur, die Kommentarkultur und natürlich ganz aktuell die Willkommenskultur.

Das Drehbuch der Kultur hat unterschiedlichste Autoren, die sich alle mit etwas besonders Extravagantem überbieten wollen.

Wenn Sie nun meinen, ich schreibe über die verschiedensten zeitgenössischen Kulturtypen, so liegen Sie völlig falsch. Was ich im Sinn habe, ist, mich mit Ihnen über die aktuell grassierende Unsitte der Häppchen - eben die Häppchenkultur – zu unterhalten.

Bücher über 200 Seiten waren früher für mich ein Gräuel. So viele Seiten, insbesondere noch ganz klein und eng bedruckt, waren klare Kriterien das Buch gar nicht erst in Angriff zu nehmen sondern sofort ungelesen wieder ins Büchergestell zurückzustellen.

Auch heute noch lege ich ein Buch mit 468 Seiten zur Seite. Aber erst etwa bei Seite 420. Ich habe nämlich Angst davor die Geschichte zu Ende gelesen zu haben und danach in ein literarisches Vakuum zu stürzen.

Ein echter Paradigmenwechsel weg von den Häppchen. Weiterlesen...

Als die Bilder lügen lernten

Berechtigte Zweifel sind angebracht, ob nicht auch schon in früheren Jahrhunderten Kunstgegenstände geschönt wurden. Weiterlesen...

Von Schlagzeilen erschlagen oder Die Titelei

Ich hatte mich schon wiederholt gewundert wie unbedarft, ja geradezu oberflächlich und «undeutsch» in letzter Zeit die Titel – heissen ja jetzt «Headlines» – daherkommen. Man kann sich schlichtweg nicht vorstellen, dass Journalisten am Laufmeter solch hanebüchene, vor Grammatikfehlern strotzende und wortungewandte Titel niederschreiben können. Wozu studieren sie denn mehrere Semester? Schliesslich hat mich die Lektüre eines Artikels in einem Online-Portal schier umgehauen. Da stand in grossen Lettern tatsächlich: «Internet killed the headline oder Wenn Textautomaten für Suchmaschinen schreiben.» Da war ich nun wirklich baff. Das Exposé beschrieb wie die künstliche Intelligenz Einzug in die Redaktionen hält, indem behauptet wird, dass Algorithmen nicht nur ganze Texte schrieben, sondern auch Titel und Schlagworte generierten.Weiterlesen...

Das Stellwerk

Immer und überall im Leben wird etwas gestellt: umgestellt, hergestellt, vorgestellt, abgestellt, eingestellt, hingestellt, verstellt, aufgestellt, was Sie wollen.Weiterlesen...

Neue Kulturtechniken

Kaum eine technische Entwicklung hat Gesellschaft, Politik und Wirtschaft so extrem beeinflusst wie das Internet. Deshalb gehören Googeln und Wikipedia anklicken schon heute zu den neuen Kulturtechniken. Im Gegensatz dazu nehmen sich ältere bekannte Kulturtechniken wie Salat pflanzen, telefonieren und tanzen geradezu bescheiden heraus. Eine Suche, ein Nachschlagen, was früher oftmals einer länger dauernden Expedition in mehrere Bibliotheken gleichkam, ist heute auf einen Mausklick reduziert. Bei einer Recherche in Lexika oder Enzyklopädien musste man schon mit der korrekten Schreibweise vertraut sein, sonst fand man rein gar nichts. Google hingegen offeriert stets schon eine subtil korrigierende, vorausschauende Interpretation des Suchbegriffes mit der wohl diskreten, jedoch geradezu unterwürfig anmutenden Floskel: „Meinten Sie ...?“. Irgendwie subversiv. Ich kann mir nicht helfen, aber ich fühle mich von Google regelrecht bevormundet. Weiterlesen...

Verloren: Die Kunst des Debattierens

Eigentlich sind wir es in unserer bewährten und bislang stabilen Demokratie mit ihrem ausgeprägten Minderheitenschutz gewohnt, die Dinge offen auszudiskutieren, um danach Mehrheitsentscheide zu fällen und umzusetzen und sich nicht von einer Handvoll Leute, die sich unwohl fühlen, mit Gebrüll die politische Agenda aufzwingen zu lassen. Wie kommt es zu diesem Despotismus lautstarker, offensiver, nicht repräsentativer Minderheiten? Eine Meinung ist nie bloss jemandes Meinung. Auch in meiner Meinung hallen die Stimmen anderer mit. Ich befinde mich in einem sich ständig verändernden Meinungsumfeld. Minderheiten wiederum können das Meinungsumfeld auf eine Art und Weise manipulieren, dass der Schein entsteht, es handle sich um einen Mainstream. Vor allem in sozialen Netzwerken, wo man ohnehin nicht sicher ist, ob die geäusserten Meinungen von realen Personen, Trolls oder Bots – also Pseudopersonen – stammen, grassiert aktuell diese subversive Form der Manipulation. Weiterlesen...

Bäumiges

Seit er seinen Bestseller «Das geheime Leben der Bäume» veröffentlich hat, kommt man an Peter Wohlleben nicht mehr vorbei, wenn man über Bäume spricht oder schreibt. Der diplomierte Förster erzählt in diesem Buch – meiner Meinung nach etwas an der Esoterik kratzend - faszinierende Geschichten über die ungeahnten und höchst erstaunlichen Fähigkeiten, über welche Bäume verfügen sollen, so zum Beispiel, dass sie miteinander kommunizieren, ihren Nachwuchs, aber auch alte und kranke Nachbarn liebevoll umsorgen und pflegen, Empfindungen haben, Gefühle und ein Gedächtnis. Er erklärt des weiteren, wie Bäume über ihr Wurzelsystem mit einem Pilz, dem Mykorrhiza, Kontakt aufnehmen und damit mit anderen Bäumen Informationen austauschen können. Er nennt es das "Wood Wide Web".Weiterlesen...

Die zehn Wörter des Jahrzehntes

Schreiben oder Warum Platon die Schrift verteufelte

Zum Begriff Gonzo: Bei der Lektüre eines Artikels über den Journalisten Hunter S. Thompson, hatte der Begriff Gonzo-Journalismus mein Interesse geweckt. Thompson hatte diese Art von Journalismus eigentlich eher durch Zufall kreiert, indem wegen eines Terminproblems, ein ganz und gar unausgereiftes Manuskript von ihm publiziert werden musste, worauf der zuständiger Redaktor diese Art von Text eben als Gonzo-Journalismus bezeichnete. Das Charakteristische daran ist, dass der Gonzo-Journalist sein eigenes Erleben in den Vordergrund stellt. Er schreibt radikal subjektiv, mit starken Emotionen und absichtlichen Übertreibungen. Die Grenze zwischen realen und fiktiven Erlebnissen verschwimmt dabei grösstenteils. Als Stilelemente werden Sarkasmus, Schimpfwörter, Polemik, Humor und Zitate verwendet. Wenn ich all dies etwas überdenke, so komme ich zur Feststellung, dass meine Texte auch von Gonzo angehaucht sind. Nach strengen journalistischen Kriterien handelt es sich beim Gonzo-Journalismus gar nicht um Journalismus sondern um Literatur. Das ist aus meiner Sicht ja geradezu perfekt. Das Adjektiv gonzo steht nun also seit damals als englischer Slang-Ausdruck für „aussergewöhnlich“, „exzentrisch“ beziehungsweise „verrückt». In Bezug auf den Journalismus kann man es etwa mit „deutlich von den Gefühlen des Verfassers geprägt“ und „angefüllt mit bizarren oder subjektiven Vorstellungen, Kommentaren und dergleichen“ übersetzen. Angefeuert von seinem Verleger wurde Thompson durch sein weiteres Schaffen zum bedeutendsten Vertreter des Gonzo-Journalismus. Er definierte den Gonzo-Stil für sich selbst als einen „professionellen Amoklauf“. Der Journalist möchte über ein bestimmtes Ereignis schreiben, das im Extremfall - sollte es gar nicht eintreten - auch selbst arrangiert werden kann. Durch die Technik der Neuen Medien, zum Beispiel in Blogs, erlebt der Gonzo-Journalismus seit den 2000er Jahren eine wahrhafte Renaissance.Weiterlesen...

Fussnotenprosa

Nun, Sie haben ein unverschämtes Glück, denn Sie können – wenn Sie denn zu den Fussnotenlesern gehören - hier ein besonders eindrückliches Exempel von Fussnotenprosa (1) lesen.Weiterlesen...

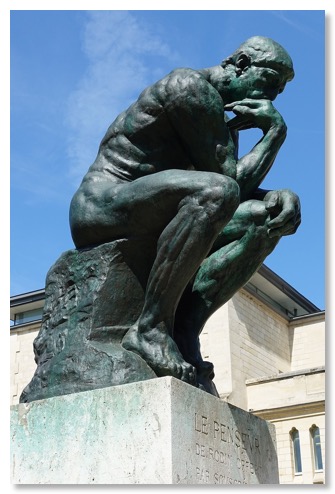

Dem Denken ein Denkmal I

Denken ist anstrengend und fehleranfällig. Trotzdem versuche ich es, denn ist es an der Zeit, mal ein paar Gedanken zum Denken zu Papier zu bringen. Es lässt sich dabei nicht vermeiden, den sattsam wiederholten, in passenden und völlig unpassenden Situationen zitierten, ersten Grundsatz des Philosophen René Descartes zu erwähnen: „Cogito, ergo sum“ (Ich denke, also bin ich), den er 1641 in seinem Werk „Meditationes de prima philosophia“ formulierte.

Irgendwie komplizierter und damit - meiner Ansicht nach - auch noch etwas philosophischer, erscheint mir der Titel eines grossen Hits von Juliane Werding: «Wenn Du denkst Du denkst, dann denkst Du nur Du denkst.» Dabei geht allerdings weniger um das Denken an sich, als vielmehr um das vermeintlich primitive, scheuklappenartige Denken der Männer, denn dass das männliche Denken primär testosterongesteuert sei, ist ein weit verbreiteter Mythos. Wie sagte doch Friedrich Dürrenmatt so pointiert: „Die Frau hat das Denken im männlichen Sinne nicht nötig.“

Hintergründe

So geht es uns doch mit vielen Hintergründen. Dabei sind es gerade die, welche viele Bilder aber auch Fotographien zu dem machen was sie sind. Bedenken Sie bloss, dass die meisten Selfies ja in der Regel vor einer imposanten, exklusiven, landschaftlich ausserordentlichen oder kulturell trächtigen Kulisse gemacht werden.

Und dann gab es damals auch diesen berühmten Film, der auf einem Detail im Hintergrund des Bilder eines Fotografen basierte: „Blow up“. Sie erinnern sich:

Der erfolgreiche Fotograf Thomas arbeitet im London der 60er Jahre an einem Bildband mit Strassenfotografien. Auf der Suche nach weiteren Motiven macht er in einem Park Fotos von einem Paar, das er jedoch nicht um Erlaubnis gefragt hat, worauf die Dame von ihm die Herausgabe der Fotos verlangt. Sie sagt, dass der Mann, mit dem sie im Park war, ihr Geliebter sei und die Bilder daher vernichtet werden müssten. Der Fotograf überreicht ihr eine Filmpatrone, aber diejenige eines anderen Films. Beim Vergrössern, dem „blow up“, der Fotos des Paares, entdeckt Thomas abseits im Gebüsch einen Mann mit einer Pistole mit Schalldämpfer. Auf Abzügen späterer Fotos ist der Geliebte der Frau reglos unter einem Baum liegend zu sehen. Der Fotograf ist verunsichert. Hat er einen Mord fotografiert?Weiterlesen...